“秒で作れる曲”と“商品になる曲”は別物

モニターの前で指を「カチッ」と押す。数十秒後、Sunoが“それっぽい”オリジナル曲を吐き出す——はやい、うまい、安い。

SNSでは「音楽生成 AI さえあれば、今日から楽曲制作できる」「楽曲提供もいけるでしょ?」という空気がふくらみ、ザワッと市場が沸いています。私もAIをフル稼働し、日々の制作で成果を出してきました。

だからこそ言い切れます。

商業プロダクト前提の音楽は、秒では作れても“成立”はしません。

狙い通りの詞世界、適切なコード運用、歌唱レンジとメロの勘所、権利と音質の最終保証——これらは「経験」と「設計」抜きに積み上がらない現実です。

AIは強力な相棒。ただし、ハンドルの握り方を間違えれば、目的地には着かない。では、どこから誤解が生まれているのか。どうすれば“商品”として胸を張れる一曲に仕上げられるのか、本質を掘り下げます。

以前、生成AIと音楽業界の未来についてというコラムを書きましたが、いまはAIで音楽を「秒」で作れる時代。

しかしSunoなどの登場によって「今日から僕もプロデューサー!」と勘違いする人が増えています。しかし商業プロダクトとしての楽曲制作は、そんなに甘い話ではありません。

私自身、歌手オーディションなどで出会ったアーティスト候補たちにも惜しげなくAIを駆使した楽曲提供を行っていますが、それは私のように経験と技術がなければ成り立たちません。本記事では、その本質を掘り下げ、商業音楽プロダクトに気安く参入するリスクを明らかにします。

- 「Sunoを触れば誰でもオリジナル曲が作れて、すぐに楽曲提供まで行ける」と考えている人

- 生成AIを導入しつつ、商業水準のクオリティと権利・運用まで一気通貫で到達したい実務者

幻想と現実:音楽生成AIがもたらした誤解

音楽生成AIの進化は、誰もが「秒でオリジナル曲を作れる」という幻想を広めました。

しかし実際には、AIが生み出すのはあくまで“素材”。商業プロダクトとして成立させるには、数多くの判断や工程が必要であり、プロの経験と技術が不可欠です。

ここでは、よくある誤解とその裏側を整理します。

「秒で曲が作れる」ことの誤解

Suno のようなサービスは、ジャンルや雰囲気を選ぶだけで十数秒後にはオリジナル曲をなんとなく生成してくれます。しかし、これはあくまで「体験レベルの楽しさ」であって、商業プロダクトとして成立する曲作りとはまったく別物です。

生成された楽曲は確かに耳心地は良いかもしれません。しかし、アーティストの声域や歌詞のテーマにフィットしているか、アレンジとして必然性を持っているか、リスナーの心に刺さる表現かどうかを判断できなければ、「商品」としては成り立ちません。

私自身、最初にAIを触ったときは「これなら誰でも曲が作れるのでは?」と錯覚しました。けれど数日後に現実を思い知ります。狙った方向性の楽曲を安定的に生成することは想像以上に難しい。

参考曲を分析し、そのエッセンスを的確にプロンプトに落とし込めなければ、AIはただのランダムな出力に終わってしまうのです。 つまり、AIは「曲を作る道具」ではあっても「完成品を保証する機械」ではない。ここを理解していない人が増えていることに、大きな危機感を抱いています。

「ガチャ的生成」とプロの責任

音楽生成AIの大きな特徴のひとつに、「ガチャ性」があります。10曲生成すれば、1曲くらいは“そこそこ良い”ものが出てくるかもしれません。

しかし、それは偶然の産物でしかありません。商業の現場では、クライアントから「明るいけれど切なさも残る」「2020年代のJ-POPらしいサウンドで」「女性ボーカルが映える」など具体的な要望が提示されます。

そこに対して「AIで作った10曲の中から一番マシなものを選びました」では、到底プロの仕事とは呼べません。

本来プロデューサーは、依頼を受けた時点で最終的な完成像をイメージし、それを逆算して制作プロセスを設計します。

コード進行、リズムパターン、歌詞テーマ、音色の選定に至るまで、細部を詰めながら狙った方向に導く。その積み重ねの上で初めて「依頼通りの楽曲」が完成するのです。

AI生成を本当に武器にできる人間は、プロンプトを調整しながら依頼者の意図を具現化できる人だけ。ガチャ的に出力された偶然の一曲を「どうですか?」と差し出すのは、依頼者を軽んじる行為であり、結果的に音楽業界全体の信頼を損なうことにもつながりかねません。

私が過去に耳にした失敗例では、AIで出力した曲をそのままクライアントに納品し、当然のように「これじゃ依頼内容と違う」と突き返されたという話もあります。AIは便利ですが、責任を持って狙い通りの曲を仕上げるのは人間です。この基本を理解していない限り、「音楽生成 AIで楽曲提供」は幻想にすぎないのです。

商業プロダクトに必要な二つの条件

実際の私の楽曲制作を目の当たりにした人たちは、自分が意図する歌詞とサウンドが目の前で魔法のようにでき上がっていくのを見て、驚きます。

あまりに簡単に見えるので、「AIってすごーい♪」という感想になるわけです。

しかし、この感想こそが「誤解を象徴している典型的なワード」なのです

なぜ私は魔法が使えるのか?

それはサウンドプロデューサーとしての私の知見と経験が、すでにAI学習に組み込まれているから。複数の生成AIに仕込まれた、圧倒的な量と精度をもった独自のプロンプトが裏で埋め尽くされているからです。

音楽生成AIを“商業プロダクト”として活用するに、実は誰でも参入できるわけではありません。私は常々こう断言しています。

「音楽プロデューサー」と「プロンプトエンジニア」、この二つを兼ね備えた人間でなければ成立しない

ここでは、その理由を掘り下げていきます。

① 経験豊富な音楽プロデューサー

まず不可欠なのが、長年の現場経験を持つ音楽プロデューサーとしての視点です。

例えば「売れる曲かどうか」を判断するモノサシを持っているかどうか。これは感覚ではなく、理論に裏づけられた知見です。

シンコペーションをどの位置に置けばリズムが跳ねるか、日本人の琴線に触れるコード進行はどの型か、メロディの跳躍はどの程度なら歌いやすく聴きやすいか。

これらを体系的に理解し、状況に応じて使い分けられる人だけが“市場で通用する曲”を見極められます。

作詞についても同様です。単に言葉を並べれば歌詞になるわけではありません。共感を呼ぶフレーズは、文脈・リズム・母音の響きの組み合わせで生まれます。

私自身、数えきれないほどのリリース現場で、何度も「一文字を変えるか否か」で議論し続けてきました。

そうした経験があるからこそ、AIが出力した歌詞を取捨選択し、必要に応じてリライトできるのです。

つまり、生成AIが提供してくれるのは“素材”であり、それを“楽曲”に仕立てるのはプロデューサーの役割。

そして音楽クリエーターとしてこの能力もマスト。

- 依頼者のニーズと意図を汲み取る傾聴力

- それを反映させる技術

依頼者が求めているジャンルや音色など、「依頼者自身ですらハッキリ理解していない潜在的嗜好」を汲み取り、把握し、音楽に落とし込む力です。相応の経験と共感力がないと、難しいことです。

私はBEING GROUP(現B ZONE)の'00代を代表するクリエーターの一人として称されたこともありますが、30年近く音楽業界に身を置き、数多くの楽曲制作に携わってきた私の実感として強く言えることは下記です。

経験のない人間がAIを扱っても、成果物は決して音楽商品にはならない

② プロンプトを操るエンジニア

もうひとつ重要なのが、プロンプトエンジニアとしての能力です。

AIは与えられた指示(プロンプト)をもとに音楽を生成します。つまり「何を、どう指示するか」で出力結果が劇的に変わるのです。

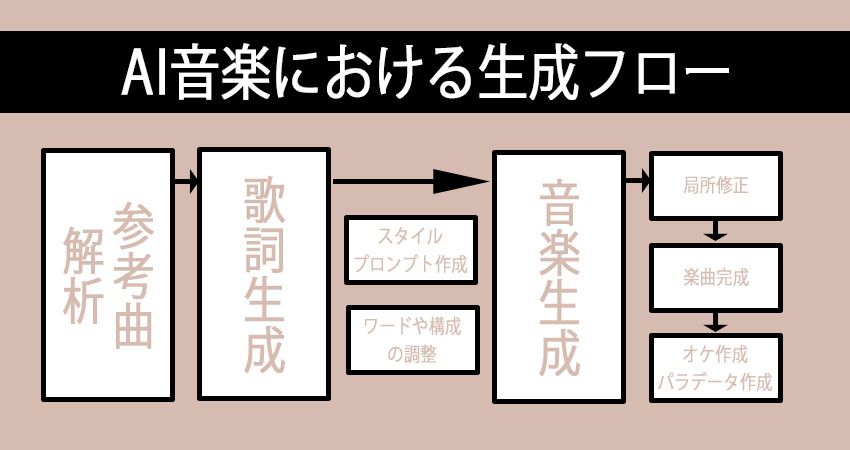

ジャンルやテンポを指定するだけでは不十分で、リファレンス曲の特徴を的確に抽出し、構造・楽器構成・展開パターンなどを分解したうえで、AIに“狙い撃ち”させる必要があります。

たとえば「切なさと疾走感を併せ持つ、2020年代J-POP的バラード」という要望を満たすには、ただ「J-POP」「バラード」と入力しても叶いません。コード進行の方向性、ビルドアップのタイミング、歌詞のテーマをどう指定するか——そのすべてが精緻なプロンプト設計にかかっています。

さらにAIは頻繁にアップデートされ、昨日まで通用したプロンプトが今日には使えなくなることも珍しくありません。Sunoに代表される音楽生成AIは、数週間単位で機能追加や仕様変更が行われています。新しい機能を試し、挙動を理解し、最適な指示方法を見つける。その繰り返しを習慣化できなければ、狙った曲を安定して生成することは不可能です。

商業レベルの音楽生成には「音楽を知り尽くしたプロデューサー」と「AIを操るプロンプトエンジニア」、この両方の能力が同居していなければならないのです。片方だけでは成り立ちません。

参考:現在の私が音楽制作にかかる時間(1曲あたり)

| 工程 | 従来制作 | AI併用 |

|---|---|---|

| 作詞 | 5.0h | 0.1h(6分) |

| 作曲/編曲 | 14.0h | 0.2h(12分) |

| レコーディング | 3.0h | 3.0h |

| ミックス | 5.0h | 2.0h(12分) |

| マスタリング | 1.0h | 0.1h(6分) |

| 合計 | 28.0h | 5.4h |

AI時代に浮き彫りになる“人間の技術”

AIが進化すればするほど、「人間の経験や技術は不要になるのでは?」という声を耳にします。

しかし、現場で制作を続けているとむしろ逆です。生成AIの精度が上がるにつれて、人間側に求められる技術と判断力の重要性がますます強調されていると感じます。

SUNO進化とDAW編集の現実

代表例が Suno です。初期は単純に数十秒のデモを生成する程度の機能でしたが、今では歌詞の部分修正や楽曲構成の再構築まで可能になりました。

こうした進化は歓迎すべきものの、一方で生成結果を「商品」に仕上げるには、より高度な知識と編集力が不可欠になっています。

例えば、Sunoで生成した楽曲をそのまま完パケとしてリリースすることはほぼ不可能です。実際の制作現場では、AIが出力した音源を**DAW(Digital Audio Workstation)**に移し、各トラックのバランスを調整し、エフェクトを追加し、最終的にミキシングやマスタリングを行う必要があります。これは専門学校で数カ月学んだ程度では到底足りません。

私自身、スタジオに缶詰めになってエンジニアリングを学び、何百曲もの作業を通じてようやく身につけたスキルです。 AIが生成する音は確かに「それっぽく」聴こえますが、音圧や定位(ステレオの広がり)、ボーカルと伴奏のバランスなどを商業水準にまで仕上げるのは、依然として人間の耳と経験にかかっています。つまりAIの進化によって、中途半端な知識の人間はむしろ置いていかれるのです。

安易な参入が市場を壊すリスク

もうひとつ大きな懸念は、安易な参入によって市場全体の水準が下がることです。

AIが手軽に楽曲を生成できるようになったことで、「安価に量産された曲」を売りにする個人や団体が増えています。

しかしその多くは、録音・修正・ミキシング・著作権処理といった後工程に対応できません。結果として、“半製品”のような楽曲が世の中に大量に出回るのです。 これは音楽業界にとって非常に危険です。

リスナーの耳がそうした低品質に慣れてしまえば、それが「標準」となってしまいます。かつて写真業界でも、スマートフォンの登場によって誰でも写真を撮れる時代になりましたが、その反動としてプロカメラマンの作品価値が一時的に見えにくくなったのと同じです。

音楽も同様に、“なんとなくそれっぽい曲”が氾濫すれば、真に創造的な作品の存在感は薄れてしまいます。

さらに、安易に生成された曲を「オリジナル曲」として販売し、著作権や原盤権の処理を理解しないまま配信に流すケースも散見されます。

配信プラットフォーム自体はTunecoreなどを通じて誰でも簡単に利用できますが、権利関係を軽視すればトラブルに発展しかねません。実際に「知らずに他者の権利を侵害していた」という事例も起きています。

AI時代だからこそ、人間の技術と知識が市場を守る防波堤になります。生成AIは創造性を拡張する素晴らしいツールですが、適切な知識と経験を持った人間が関与しなければ、その価値はむしろマイナスに作用する可能性すらあるのです。

[Q&A]よくある質問

- Sunoだけでプロレベルの楽曲提供は可能ですか?

- 残念ながら不可能です。

Sunoは強力なツールで、体験としての「曲作り」やデモ制作には十分役立ちます。しかし商業プロダクトを前提とした場合、そのままでは通用しません。なぜなら、生成された音源には音圧不足や定位の甘さが残っていることが多く、歌詞との親和性も保証されないからです。最終的には 録音、修正、ミキシング、マスタリング といった工程を経る必要があります。AIが提示してくれるのは“下書き”にすぎず、商業的な仕上げは人間の耳と技術が欠かせないのです。 - 素人でも努力すればAIで楽曲提供できるようになりますか?

-

可能性はゼロではありませんが、ハードルは高いです。

「音楽生成 ai」を活用して楽曲を作ること自体は誰でもできます。しかし、商業レベルに達するためには、音楽理論・作詞作曲の体系的理解・DTMスキル・権利処理の知識といった多面的なスキルが不可欠です。これらは数週間の学習で身につくものではなく、年単位での経験と試行錯誤が必要です。さらにAIツールは頻繁にアップデートされるため、常にキャッチアップを続ける姿勢も求められます。つまり、努力次第で到達可能ではありますが、実際はプロの領域に近づくための膨大な準備が欠かせません。 - AIを使えば制作コストを大幅に下げられますか?

-

短期的には「安く作れた気がする」かもしれませんが、長期的には逆効果になる場合があります。

AIによる音楽生成は一見すると低コストですが、実際にはその後の工程に多大な労力がかかります。たとえば、AIが出力した曲をそのまま使おうとしても、歌い手のキーが合わなければボーカル修正が必要ですし、音質面で不十分ならスタジオ作業が発生します。さらに、著作権処理を誤ればトラブル対応に余計なコストを払うことになります。むしろ最初から経験あるプロがAIを活用して制作した方が、結果的に短期間で高品質な楽曲を、安心して提供できるのです。

- AIは“素材を高速に得る道具”。商業プロダクトとして扱えるのは人間の設計と責任。

- 音楽生成AIで曲提供できるのは「プロデューサー×プロンプトエンジニア」を極めた人だけ。

音楽生成AIは確かに革命的なツールです。Sunoをはじめとするプロダクトのおかげで、誰もが「曲作り」を体験できるようになりました。しかし、ここまで読み進めていただいた方ならお分かりの通り、「体験」と「商業プロダクト」には決定的な隔たりがあります。

AIが作るのはあくまで素材。そこから完成度を高め、依頼者の意図を汲み取り、権利処理やリリースまでを担保できて初めて「商品」として市場に出せます。つまりAIを商業利用するには、音楽プロデューサーとしての経験値と、AIを操るプロンプトエンジニアとしての知見、その両輪が不可欠。

ココナラやクラウドワークスなどで見つけたクリエーターに、一か八かで依頼して痛い目見るより、初めからプロに相談するのが正解です。

宣伝(笑):オリジナル曲の制作を依頼検討している方はご相談ください。

- 気に入らなかった場合:

- 制作費は一切いただきません!

ミュージックバンカーで代表を務める私は、30年近く音楽制作の現場を経験し、同時に複数のAIシステムに精通してきました。

練り込まれたプロンプト設計とオリジナルの学習データを持ち、狙った方向性のオリジナル曲を短期間で量産可能です。さらに、ミュージックバンカーという制作環境を背景に、レコーディングからマスタリング、権利処理や配信に至るまで、一気通貫でフォローできる体制を整えています。